Les panneaux solaires thermiques transforment la lumière du soleil en chaleur utile pour le chauffage de l’eau et du logement. Plus simple à imaginer qu’à installer correctement, un système performant repose sur des choix techniques précis : type de capteur, circuit de fluide, stockage, et intégration avec votre installation existante. Cet article explique étape par étape le fonctionnement, compare les technologies et vous donne des repères concrets pour évaluer un projet.

Sommaire

En bref

☀️ Principe : les capteurs captent l’énergie solaire et la transfèrent à un fluide pour chauffer un ballon ou alimenter un plancher chauffant. C’est une conversion directe lumière → chaleur, avec des pertes maîtrisées si le montage est soigné.

🧩 Types clés : on distingue les capteurs plans (bon marché, polyvalents) et les capteurs sous vide (meilleure performance en hiver). Le choix dépend du climat, de l’usage et du budget.

⚖️ Rendement & dimensionnement : comptez généralement de **300 à 700 kWh/m².an** selon l’ensoleillement et l’orientation. Un dimensionnement réaliste prend en compte besoins, surface disponible et complémentarité avec d’autres sources.

🔧 Maintenance : la longévité est bonne (20 à 30 ans) si on entretient le fluide, vérifie l’étanchéité et protège le ballon. Les économies réelles varient selon l’usage d’eau chaude et le climat.

Comment fonctionnent les panneaux solaires thermiques ?

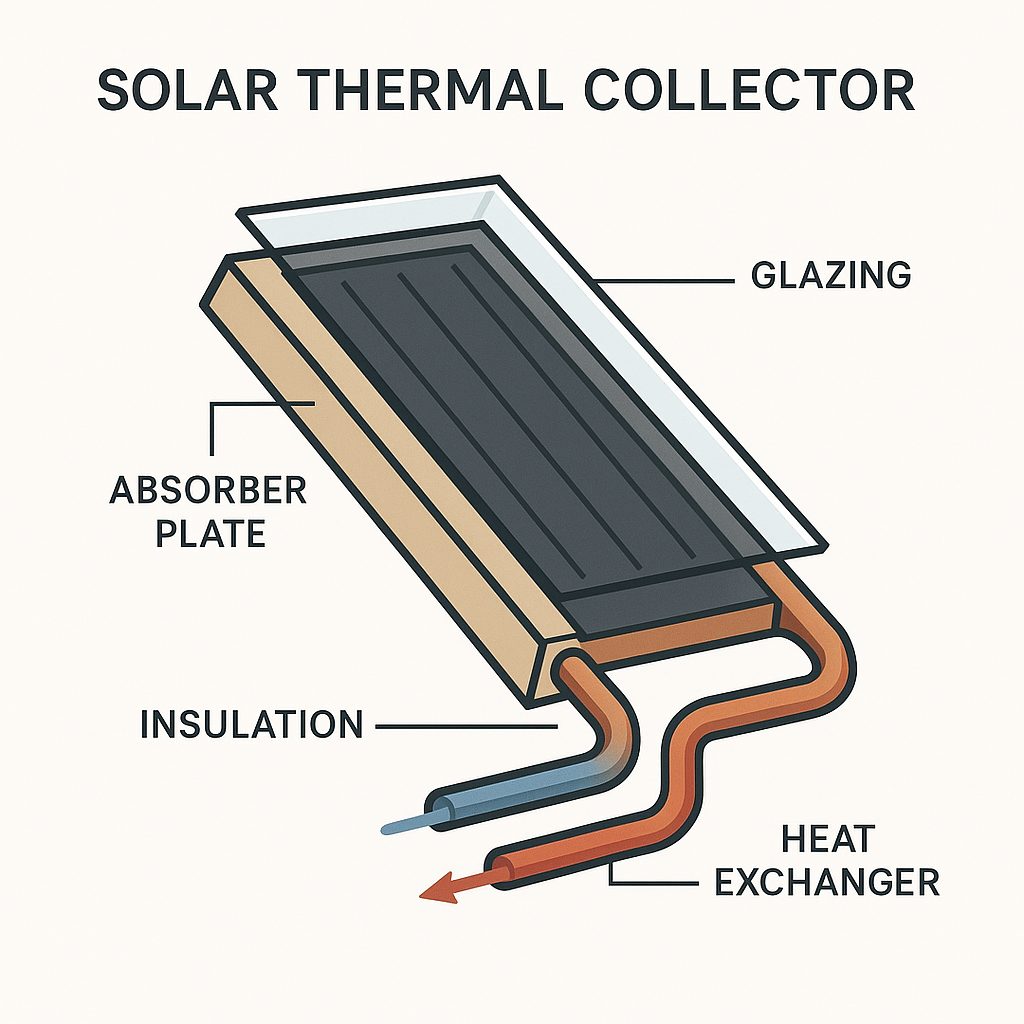

Le cœur du dispositif est simple : un capteur reçoit le rayonnement solaire et élève la température d’un fluide caloporteur. Ce fluide circule ensuite vers un échangeur où il transmet sa chaleur à l’eau sanitaire ou à un circuit de chauffage. La maîtrise de la circulation, de l’isolation et du stockage détermine l’efficacité réelle. Plutôt que d’imaginer un panneau isolé, il faut voir le système comme une chaîne dont chaque maillon influence la performance.

Schéma de principe

Un capteur chauffe un fluide (glycolé ou eau), qui passe par un circulateur jusqu’à un échangeur dans un ballon. Un régulateur commande le circulateur selon la différence de température entre capteur et ballon : si le capteur est plus chaud, on pompe; sinon, on arrête. Ce pilotage simple évite les pertes inutiles et maximise la récupération d’énergie disponible.

Composants essentiels

- Capteurs (collecteurs) : captent le rayonnement, peuvent être plans ou sous vide.

- Ballon de stockage : stocke l’eau chaude et lisse la production variable du soleil.

- Fluide caloporteur : transfert thermique, souvent antigel si exposition au gel.

- Circulateur et régulation : assurent que le transfert se fait au bon moment.

- Échangeur : transfert la chaleur du fluide au circuit eau sanitaire ou chauffage.

Les types de capteurs et leurs usages

Le choix du capteur conditionne la plage d’utilisation et l’efficacité saisonnière. Chaque technologie a des avantages mesurables et des limites pratiques.

Capteurs plans vitrés

Les capteurs plans sont constitués d’une plaque absorbante protégée par une vitre. Ils offrent un bon rapport coût/performances pour la production d’eau chaude sanitaire et l’appoint chauffage. Leur point fort : simplicité et durabilité. Leur rendement chute lorsque l’écart de température entre capteur et air ambiant est élevé.

Capteurs sous vide (tube)

Composés de tubes à double paroi sous vide, ces capteurs limitent les pertes thermiques. Ils performent mieux par temps froid et diffus, ce qui les rend adaptés aux régions à hivers marqués ou pour des besoins d’eau très chaude. Le coût est plus élevé, mais l’amélioration de rendement peut justifier l’investissement selon l’usage.

Capteurs à air

Moins répandus pour l’eau chaude sanitaire, les capteurs à air chauffent directement l’air d’un local. Utiles dans des installations industrielles ou pour le séchage, ils ne sont pas le choix par défaut pour le logement classique.

Rendement réel et facteurs d’influence

Le rendement annoncé d’un capteur est une chose; ce que vous obtiendrez chez vous en est une autre. Orientation, inclinaison, ombrage, qualité du montage, isolation du réseau et perte dans le stockage réduisent l’énergie utile. Il faut aussi intégrer la variabilité saisonnière : l’été, la surproduction est fréquente; en hiver, la disponibilité énergétique chute. Les systèmes intelligents prennent en compte ces cycles pour maximiser l’autoconsommation.

Chiffres repères

En climat tempéré, on observe couramment 300 à 700 kWh thermique par m² et par an. Ce large intervalle reflète l’influence du lieu, de l’orientation et du type de capteur. Pour une famille moyenne, 2 à 4 m² de capteurs peuvent suffire pour couvrir une partie significative des besoins en eau chaude.

Dimensionnement : comment calculer vos besoins

Pour dimensionner un système, partez toujours des besoins thermiques réels : consommation d’eau chaude, complément chauffage, nombre d’occupants. Ensuite, estimez la production solaire selon la surface disponible et l’irradiation locale. Évitez deux erreurs courantes : surdimensionner pour « tout couvrir » (coût élevé et risques de surchauffe estivale) ou sous-dimensionner (retour sur investissement trop long).

| Usage | Surface conseillée | Type de capteur | Remarques |

|---|---|---|---|

| Eau chaude sanitaire (1-3 personnes) | 2–4 m² | Plats ou tubes | Ballon 150–200 L recommandé |

| ECS + appoint chauffage (maison) | 6–12 m² | Tubes sous vide ou plans performants | Intégration avec chaudière nécessaire |

| Usage industriel / séchage | Variable | Sur-mesure | Souvent capteurs à air ou grands champs thermiques |

Installation et intégration à votre bâtiment

L’emplacement idéal est un toit bien orienté, sans ombre, incliné selon la latitude. Les contraintes esthétiques ou patrimoniales peuvent pousser vers une intégration déportée (supports au sol). Le point clé reste la minimisation des pertes entre capteur et ballon : traçage des réseaux, isolations des tuyaux et localisation du stockage influencent grandement la performance.

Sécurité et prévention

- Protection antigel et surchauffe : thermostats, soupapes, circuits de dérivation.

- Éviter l’ébullition dans les collecteurs : mise en place d’un circuit de purge et d’un vase d’expansion.

- Respecter les normes locales pour l’installation et la pression de service.

Coûts, économies et retour sur investissement

Le coût initial varie selon la technologie choisie, la surface installée et la complexité du montage. Les capteurs plans restent les moins chers à l’achat; les capteurs sous vide coûtent plus mais récupèrent mieux l’énergie en basse température. L’économie annuelle dépend directement du taux d’utilisation : un foyer qui consomme beaucoup d’eau chaude verra un ROI plus court. Les aides financières et crédits d’impôt peuvent considérablement améliorer la rentabilité.

Entretien et longévité

Un système bien entretenu dure 20 à 30 ans pour les capteurs, et le ballon peut nécessiter une attention tous les 10–15 ans. Vérifier le fluide, les purges d’air, l’étanchéité, et remplacer les pièces d’usure (circulateur, échangeur) sont les opérations les plus courantes. Un contrat de maintenance annuelle est souvent rentable pour garantir rendement et sécurité.

FAQ

Q : Peut-on utiliser les panneaux thermiques toute l’année ?

R : Oui, mais la production varie fortement : haute en été, réduite en hiver. Le stockage et un bon dimensionnement réduisent l’impact des variations saisonnières.

Q : Faut-il un chauffe-eau dédié ?

R : Le plus courant est un ballon solaire dédié ou un ballon combiné avec échangeur. On peut aussi coupler le système à une chaudière pour l’appoint.

Q : Quelle est la différence entre solaire thermique et photovoltaïque ?

R : Le thermique convertit le rayonnement en chaleur directe; le photovoltaïque le convertit en électricité. Les deux peuvent être complémentaires selon les besoins.

Conseils pratiques avant d’investir

- Estimez précisément vos besoins en eau chaude.

- Privilégiez la qualité d’installation et la compatibilité avec le stockage.

- Considérez la maintenance dès la conception (accès aux toits, purge).

- Comparez offres en tenant compte des garanties et des performances réelles sur site.