Installer une pompe à chaleur air‑eau transforme une chaudière classique en système performant qui capte les calories de l’air pour chauffer votre maison et votre eau sanitaire. Ce guide décortique, étape par étape, ce qu’il faut vérifier avant l’achat, comment se déroule l’installation — hydraulique, électrique et réglementaire — et quelles performances attendre au quotidien. L’approche reste pragmatique : on évite le jargon inutile et on explique les choix concrets qui influenceront la facture, le confort et la durabilité de l’équipement.

Sommaire

En bref

🔧 Dimensionnement : une pompe surdimensionnée coûte cher et fonctionne mal ; une trop petite ne couvre pas la demande. Visez un calcul par un pro qui prend en compte la déperdition et le type d’émetteurs (radiateurs ou plancher chauffant).

💶 Coût & aides : installation généralement entre 8 000 € et 18 000 € selon la puissance et la complexité ; des aides publiques peuvent réduire l’effort initial, vérifiez les conditions.

🏠 Emplacement & nuisances : prévoir un espace extérieur ventilé, stable et accessible pour la PAC ; attention au niveau sonore et aux règles locales d’implantation.

🛠️ Entretien : vérification annuelle recommandée, purge hydraulique, contrôle électrique et courroies/soupapes ; un bon entretien pro maintient le rendement et la longévité.

Pourquoi choisir une pompe à chaleur air‑eau ?

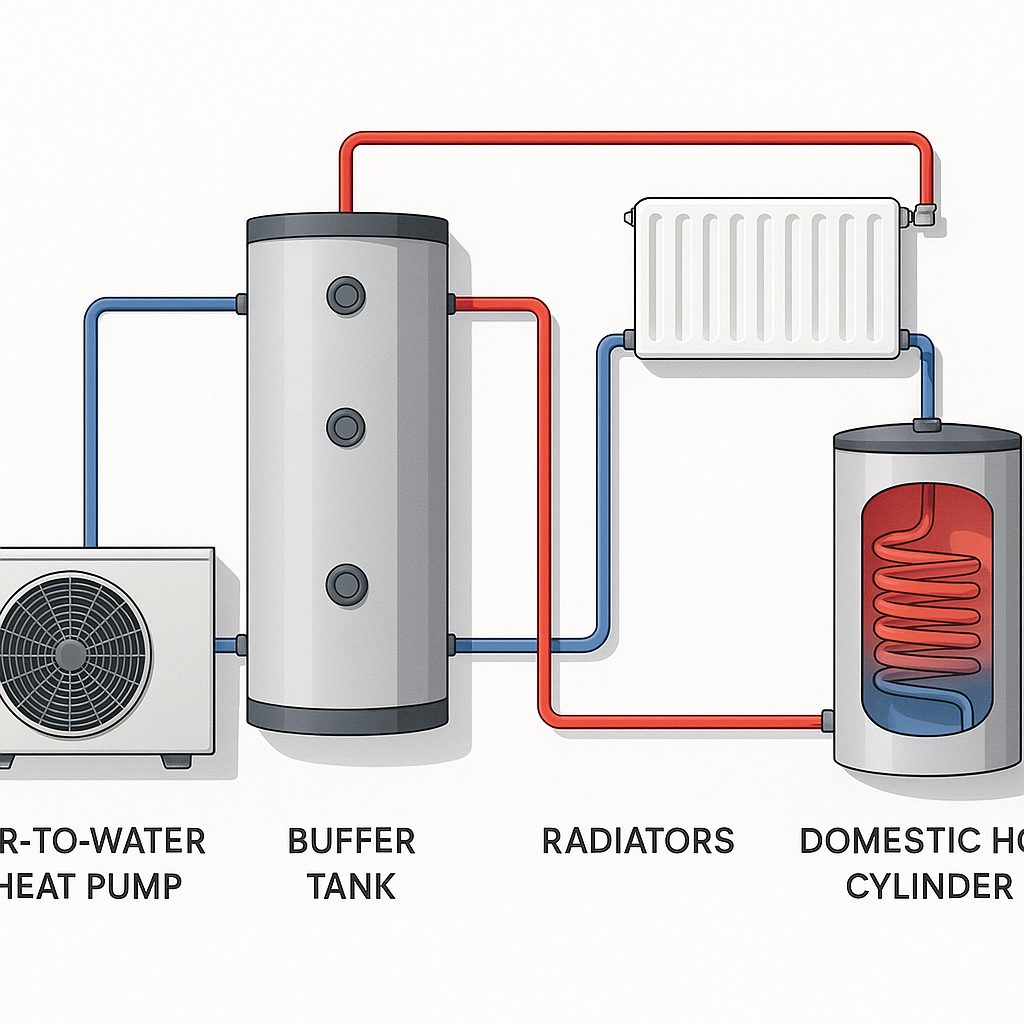

La pompe à chaleur air‑eau capte les calories dans l’air et les restitue via un circuit hydraulique pour alimenter radiateurs, plancher chauffant ou ballon d’eau chaude. Contrairement aux chaudières à combustion, elle n’émet pas de CO2 sur site et peut offrir un coefficient de performance (COP) attractif durant les saisons tempérées. Ce choix devient pertinent dès que la maison est correctement isolée et que les émetteurs sont compatibles : un vieux radiateur à haute température peut réduire l’efficacité tandis qu’un plancher chauffant basse température magnifie les gains.

Préparer l’installation : diagnostics et contraintes

Évaluation énergétique du bâtiment

Avant tout, réalisez ou faites réaliser un diagnostic thermique simple : isolation des murs, vitrage, plancher et inertie. La pompe ne fera pas de miracle dans une maison mal isolée : vous risquez un équipement surdimensionné ou des coûts d’exploitation élevés. Le calcul des besoins en chauffage (kW) se base sur la déperdition, exprimée en watts par mètre carré ou en kilowatts, et influe directement sur la taille de la PAC.

Compatibilité des émetteurs

La température de départ requise par vos émetteurs conditionne le rendement réel. Les planchers chauffants fonctionnent idéalement autour de 35 °C, auxquelles les PAC atteignent un COP élevé. Les radiateurs anciens demandent souvent 60–70 °C, ce qui réduit fortement l’efficacité ; dans ce cas, on compense par une PAC plus puissante ou on revoit les émetteurs.

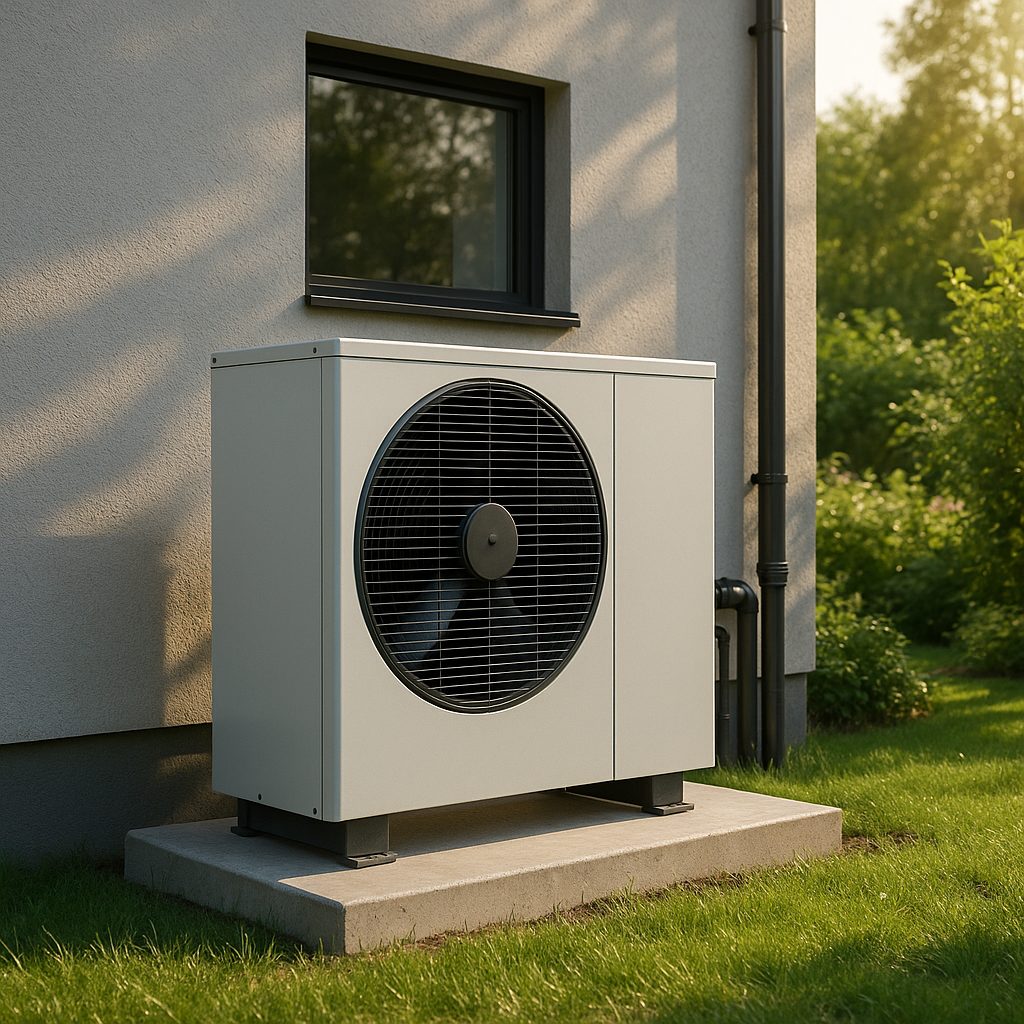

Contraintes d’emplacement

L’unité extérieure a besoin d’espace pour l’air entrant et sortant, d’une base stable et d’une distance suffisante pour limiter le bruit perçu depuis les voisins. Les prescriptions locales (PLU, réglementation thermique) et les règles de copropriété peuvent imposer des contraintes : vérifiez avant d’acheter. Prévoyez aussi un emplacement accessible pour la maintenance et, si possible, un emplacement abrité des vents dominants.

Étapes d’installation détaillées

1. Dimensionnement et choix de l’appareil

Le dimensionnement passe par la détermination de la puissance nominale (kW) et du COP aux températures réelles d’exploitation. Les modèles varient par plage de fonctionnement (ex. -20 °C à +35 °C), niveau sonore et compatibilité avec chauffe-eau sanitaire. Gardez en tête que la plage de modulation et la régulation (inverter) influent sur la stabilité du confort et la consommation.

2. Préparation du chantier

Le chantier débute par la réalisation d’une embase solide pour l’unité extérieure — dalle béton ou plots antivibratiles — et par la mise en place d’un chemin pour les canalisations hydrauliques et le câble électrique. L’installateur doit prévoir des protections contre le gel et les infiltrations, et éventuellement une évacuation pour le dégivrage saisonnier.

3. Raccordement hydraulique

Le circuit comprend la liaison entre la PAC, le groupe de sécurité, le ballon d’eau chaude et les émetteurs. On installe des vannes d’isolement, un vase d’expansion adapté et des purges automatiques. Le sens du montage et la qualité des soudures ou raccords vissés sont essentiels pour éviter les fuites. Après raccordement, une purge complète du circuit garantit l’absence de bulles d’air qui dégradent la performance.

4. Raccordement électrique et sécurité

La PAC nécessite une alimentation dédiée et une protection adaptée (disjoncteur, différentiels). Les modèles modernes intègrent des protections et des automates, mais le raccordement doit respecter la norme électrique et, le cas échéant, prévoir une mise à la terre spécifique. La mise en conformité du tableau et la coordination avec le fournisseur d’énergie (si appariement à un chauffe-eau électrique ou cumulus) sont à anticiper.

5. Mise en service et réglages

La mise en service par un professionnel inclut le dégazage du circuit, la vérification des pressions, le test de fuite, l’initialisation de la régulation et une séquence de vérification à différentes températures extérieures. On ajuste les courbes de chauffe pour aligner température extérieure et température de départ. Un relevé de performance initial sert de référence pour le suivi annuel.

Coûts, économies et aides disponibles

Le budget d’une PAC air‑eau varie selon la puissance, la marque, la complexité du chantier et les travaux préparatoires (isolation, remplacement d’émetteurs). En France, une fourchette courante se situe entre 8 000 € et 18 000 € posé. Le retour sur investissement dépend du prix de l’énergie et de la qualité d’installation : une PAC bien dimensionnée réduit la facture de chauffage de façon significative sur plusieurs saisons.

| Poste | Fourchette indicative |

|---|---|

| Matériel (PAC) | 4 000 € – 10 000 € |

| Pose et raccordement | 2 000 € – 6 000 € |

| Travaux complémentaires (isolation, émetteurs) | variable |

- Vérifiez les aides publiques (primes énergie, certificats d’économie d’énergie, aides locales) qui dépendent du revenu et de la performance de l’appareil.

- Comparez le coût global : devis, durée de garantie, réseau d’entretien et disponibilité des pièces.

Entretien et longévité

Un entretien annuel par un professionnel qualifié prolonge la durée de vie et préserve le rendement. Les opérations courantes comprennent le nettoyage des échangeurs, le contrôle du niveau de fluide frigorigène, la vérification des sécurités électriques et la purge hydraulique. La durée de vie moyenne d’une PAC bien entretenue dépasse les 15 ans, mais les composants électroniques et le compresseur peuvent nécessiter des interventions ponctuelles.

Points de vigilance et erreurs fréquentes

- Éviter le surdimensionnement systématique : il augmente le coût et réduit l’efficacité en cycles courts.

- Ne pas négliger l’isolation avant d’installer la PAC : une maison énergivore va multiplier les cycles coûteux.

- Prendre en compte le bruit et l’aspect esthétique pour l’accord de voisinage et la revente.

FAQ

Quel rendement attendre d’une pompe à chaleur air‑eau ?

En conditions tempérées, un COP courant se situe entre 3 et 4, soit 1 kW d’électricité pour 3 à 4 kW de chaleur restituée. Le COP chute par temps très froid ; la plage de fonctionnement du modèle et la présence d’un appoint électrique influent sur la performance globale.

Faut-il remplacer les radiateurs pour installer une PAC ?

Pas systématiquement. Si vos radiateurs acceptent de fonctionner à basse température, vous pouvez conserver l’installation. Si les radiateurs sont anciens et conçus pour des départs à haute température, le remplacement ou la complémentation par un plancher chauffant peut être envisagé pour optimiser la PAC.

Combien de temps dure l’installation ?

Pour une maison standard sans travaux supplémentaires, la pose et la mise en service prennent en général 2 à 5 jours. Si des travaux de maçonnerie, de rénovation des émetteurs ou d’isolation sont nécessaires, le calendrier s’allonge.

La PAC fonctionne-t-elle quand il fait très froid ?

Oui, la plupart des modèles modernes gèrent des températures extérieures négatives et basculent sur un système d’appoint si besoin. Les performances diminuent avec le froid, mais la PAC reste souvent plus économique qu’une résistance électrique directe.

Conclusion pratique

Installer une pompe à chaleur air‑eau est une opération technique et stratégique : elle demande un diagnostic précis, un dimensionnement adapté et des interventions soignées sur l’hydraulique et l’électricité. En choisissant un installateur compétent et en soignant l’isolation, vous obtenez un système économe et durable qui réduit votre dépendance aux énergies fossiles. N’hésitez pas à demander plusieurs devis et à vérifier les références d’installation avant de signer.