Installer une pompe à chaleur air‑eau transforme la manière dont une maison est chauffée : on capte les calories de l’air extérieur et on les convertit en chaleur pour le circuit d’eau chaude. Ce dossier détaille, pas à pas, ce que représente l’installation — du choix technique au raccordement hydraulique, en passant par le dimensionnement et les aides financières. L’idée n’est pas de remplacer votre installateur, mais de vous donner les clés pour poser les bonnes questions, éviter les écueils et comprendre les arbitrages qui influencent la performance et la facture énergétique.

Sommaire

En bref

🔧 Étapes clés : étude thermique, choix de l’emplacement, pose de l’unité extérieure, raccordements hydraulique/électrique, mise en service et régulation.

📐 Dimensionnement : la puissance doit être ajustée à vos pertes réelles — une PAC surdimensionnée coûte plus cher sans forcément mieux chauffer.

💶 Coûts et aides : prix variable selon puissance et modèle, mais des subventions existent — calculez la rentabilité avec la consommation actuelle.

🛠️ Maintenance : contrôles annuels et dégivrage, vigilance sur le réseau hydraulique et sur la régulation pour préserver le COP.

Pourquoi choisir une pompe à chaleur air‑eau ?

On choisit une pompe à chaleur air‑eau pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles et pour profiter d’un mode de chauffe souvent plus économique selon le climat et la performance de l’appareil. Contrairement à une chaudière, la PAC prélève de l’énergie gratuite (les calories de l’air) et la restitue via de l’eau chaude vers les radiateurs, planchers chauffants ou préparateurs d’eau chaude sanitaire. Le gain réel dépend du coefficient de performance (COP) et de la température de départ exigée par votre installation : plus le système fonctionne à basse température, meilleur est le rendement.

Avantages et limites

Le principal avantage est la consommation électrique réduite par rapport à une production thermique directe. La PAC peut fonctionner toute l’année et s’adapter à la production d’eau chaude sanitaire. En revanche, à très basses températures extérieures, le rendement chute et la PAC peut nécessiter un appoint électrique ou une chaudière d’appoint. Autre limite : le bruit de l’unité extérieure, qui impose des précautions de positionnement et d’isolation acoustique si le voisinage est proche.

Principe et fonctionnement simplifié

La pompe à chaleur air‑eau utilise un fluide frigorigène qui circule dans un circuit fermé : évaporateur, compresseur, condenseur et détendeur. L’évaporateur capte la chaleur de l’air et vaporise le fluide ; le compresseur élève la pression et la température ; le condenseur transmet la chaleur à l’eau du circuit de chauffage ; enfin, le détendeur abaisse la pression pour refermer le cycle. Techniquement, la partie hydraulique ressemble à une installation classique : un circuit de distribution, une pompe de circulation, des vannes et parfois un ballon tampon pour lisser les cycles.

Étapes détaillées de l’installation

1. Étude thermique et dimensionnement

Avant toute chose, impliquez un professionnel pour réaliser un diagnostic thermique ou un calcul de déperditions. Le dimensionnement ne se limite pas à la surface : l’isolation, les vitrages, l’orientation et les usages influent fortement. Un appareil sous-dimensionné peinera à maintenir la température ; un appareil surdimensionné se mettra en cycles courts, réduisant sa durée de vie et son efficacité saisonnière.

2. Choix de l’emplacement

L’unité extérieure doit être posée sur une surface stable, dégagée et accessible pour la maintenance. Privilégiez un emplacement où l’air circule librement et loin des fenêtres de voisinage. L’unité intérieure (module hydraulique) doit se trouver proche des liaisons vers le ballon, la chaudière d’appoint éventuelle et le tableau électrique : cela limite les pertes et facilite les connexions.

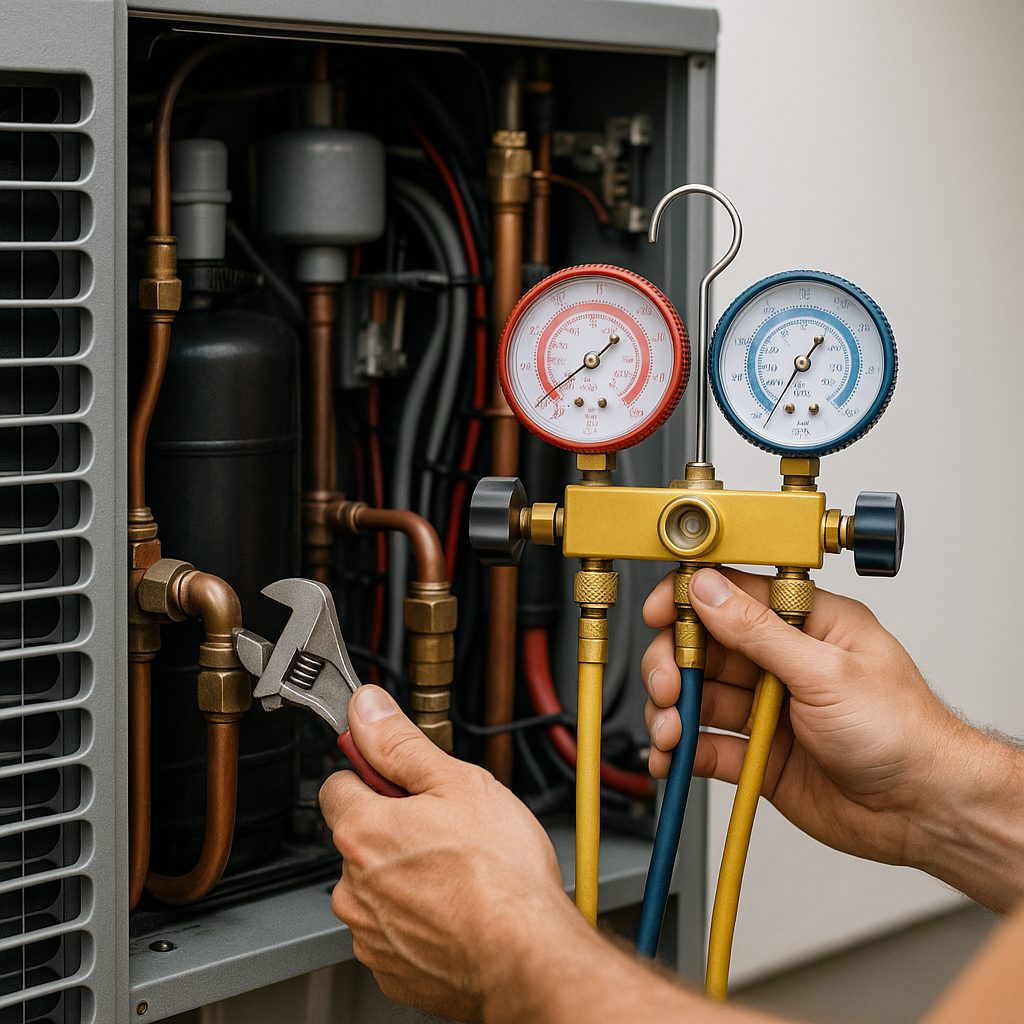

3. Raccordements hydrauliques et électriques

Le montage hydraulique exige des purges, raccords corrects (soudures, brides ou raccords à sertir selon le matériau) et équipements de sécurité : vase d’expansion, filtre, purge automatique et groupes de sécurité pour l’ECS. Côté électrique, la PAC nécessite un disjoncteur dédié et une liaison à la terre conforme. La communication entre la régulation et les sondes (température, parfois pression) doit être testée pour assurer une gestion optimale des cycles.

4. Mise en service et réglages

La mise en service par un professionnel qualifié est indispensable pour valider les pressions frigorifiques, le niveau de fluide, le dégivrage et la programmation des modes. La régulation doit être adaptée aux émetteurs : réglage de la courbe de chauffe, différentiel de température, programmation hebdomadaire. Une mise au point fine permettra de maximiser le COP et d’éviter des allures de fonctionnement non désirées.

Dimensionnement : tableau pratique

Le tableau ci‑dessous donne une estimation rapide pour se faire une idée. Ce n’est pas un calcul définitif mais un repère commercial utile pour dialoguer avec un installateur.

| Surface chauffée (m²) | Isolation standard | Puissance indicative (kW) | Remarques |

|---|---|---|---|

| Moins de 80 | Bonne | 6 – 8 | Convient souvent avec plancher chauffant ou radiateurs basse température |

| 80 – 150 | Moyenne | 8 – 12 | Vérifier compatibilité radiateurs existants |

| 150 – 250 | Variable | 12 – 20+ | Ballon tampon conseillé pour lisser les cycles |

Coûts, aides et rentabilité

Le coût d’installation d’une pompe à chaleur air‑eau varie fortement selon la puissance, le fabricant, la complexité du réseau hydraulique et la nécessité d’un appoint. À celà s’ajoute le coût de la mise en service et d’éventuels travaux d’adaptation (remplacement de radiateurs, isolation complémentaire).

- Prix d’achat et pose : large fourchette selon la puissance et les options.

- Aides publiques et primes : il existe des dispositifs d’aide qui peuvent significativement réduire le reste à charge — renseignez-vous sur les conditions d’éligibilité et les exigences de qualification RGE.

- Calcul de rentabilité : simulez les économies via votre consommation actuelle et un COP réaliste sur saison (SCOP), prenez en compte l’évolution du prix de l’électricité et des énergies fossiles.

Maintenance et durée de vie

Une maintenance annuelle par un professionnel certifié prévient les pannes et conserve le rendement. Les opérations courantes : vérification des pressions frigorifiques, inspection du circuit hydraulique, nettoyage des échangeurs et contrôle du bon fonctionnement du dégivrage. Surveiller la pression du circuit d’eau et le calcaire dans les zones à eau dure est également essentiel.

En pratique, la durée de vie d’une PAC bien entretenue se situe souvent entre 15 et 20 ans. Les composants électroniques et le compresseur sont ceux qui demandent le plus d’attention ; un suivi régulier permet d’anticiper et de limiter les coûts de réparation.

Conseils pratiques pour bien réussir son projet

- Faites réaliser une étude thermique plutôt qu’un dimensionnement approximatif.

- Privilégiez un installateur RGE et demandez plusieurs devis détaillés.

- Considérez l’isolation du bâti avant d’augmenter la puissance de la PAC.

- Vérifiez la compatibilité des émetteurs (radiateurs vs plancher chauffant).

- Demandez la mesure du SCOP et des tests de dégivrage en froid réel.

FAQ

Une pompe à chaleur air‑eau fonctionne-t-elle par grand froid ?

Oui, mais son rendement diminue quand la température extérieure chute. Les modèles modernes conservent toutefois une partie de leur efficacité jusqu’à des températures basses, et la plupart sont équipés d’options de dégivrage et d’un appoint électrique ou d’une chaudière pour les périodes très froides.

Peut-on remplacer une chaudière gaz par une PAC sur les radiateurs existants ?

C’est possible, mais cela dépend de la température de départ requise par vos radiateurs. Des radiateurs anciens, conçus pour des départs à haute température, donneront un confort inférieur si on les alimente avec une PAC sans adaptation. Parfois, remplacer quelques radiateurs ou ajouter un ballon tampon et une régulation plus fine suffit.

Quel entretien prévoir ?

Un contrôle annuel pour la partie frigorifique et hydraulique, nettoyage des échanges extérieurs, vérification des jeux et fixations, test de la sécurité électrique. Ces gestes assurent performance et longévité.